はじめに

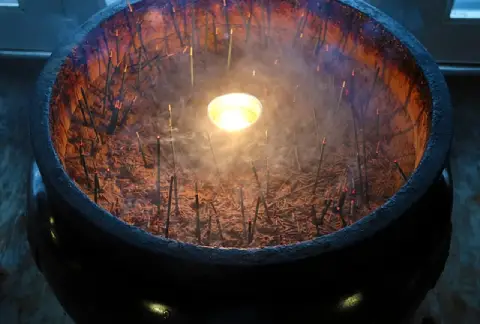

連続して「南無妙法蓮華経」と繰り返し唱える修行を【唱題(しょうだい)】という

Wikipediaより

仏教修行者の一部には、仏の教えに沿って心身を清め、悟りを開くことを目指す目的があります。

その中で、特定の言葉やフレーズを繰り返し唱える「唱題(しょうだい)」は、こころを集中させ、六根(目・耳・鼻・舌・身・意)を清浄にするための修行法のひとつとして古くから行われてきました。

日本では、唱題といえば「南無妙法蓮華経」を繰り返し唱えることを指す場合が多いでしょう。

けれども、その起源をたどると、古代インドのヴェーダ文献にも「繰り返し唱える」修行の形が見られます。

つまり、唱題という行為は仏教だけに限らず、人の信仰に普遍的に存在してきた“祈りのリズム”でもあったのです。

今回は、「唱題」と「修行」との関係について記事にしてみました。

念仏から唱題へ──唱える信仰の歴史

日本で「繰り返し唱える信仰」といえば、「南無阿弥陀仏」を唱える念仏が有名です。

阿弥陀如来を讃えることで自己の罪業を悔い改め、その慈悲にすがって西方浄土への成仏を願う信仰として、平安中期から庶民のあいだに広まりました。

そして鎌倉期、日蓮聖人が「南無妙法蓮華経」を唱えることを勧めました。

それが、いまわたしたちが一般に「唱題」と呼ぶものの原型です。

わたしの出家したお寺も法華経が所依の経典でしたので、「南無妙法蓮華経」と唱えていました。

「南無」とは“帰依する”という意味です。

しかし、もし帰依するというならば、その対象──すなわち「妙法蓮華経」という教えの内容を知らなければ、本当の意味での帰依にはなりません。

経典の内容を知らずに唱えることを全く無意味とは言いません。

唱題には瞑想に似た効果があり、こころを一点に集中させ、祈りを深める助けにもなります。

けれども、そこに留まってしまうと、修行としての本質から遠ざかってしまうのです。

唱題は文盲率の高い時代の方便だった

中世の日本は、文字を読める人が少ない時代でした。

経典を理解し、内容を説くことは一部の僧侶にしかできません。

だからこそ、「ただ唱えるだけ」という行為が人々のあいだに受け入れられたのです。

つまり、唱題とは「信仰の入り口」として用意された慈悲の方便だったといえます。

ところが、現代になってもなお、多くの人がその方便の段階に留まっている──これが日本仏教の現実なのです。

経典のどこにも、「経典名を繰り返して唱えよ」とは書かれていません。

むしろ法華経ではこう説かれています。

【真読】~於如来滅後。應當一心。受持讀誦。解説書寫如説修行。~

妙法蓮華経 如来神力品第二十一

【訓読】~入滅後、身をもって、こころを徹して、この教えを一心に受持、読誦し、解説、書写し、説の如く修行していきなさい~

つまり、読むこと、理解すること、書き写すこと、そして説かれた通りに実践すること──

これが「経を受け持つ」ことの真意なのです。

禅定──こころを統制する修行

仏教の根底には、「人の苦しみをいかに減らし、いかにして悟りへ至るか」という問いがあります。

唱題もまた、その一端を担ってきました。

しかし、お釈迦さまの思想を丁寧にたどれば、その核心にあるのは禅定(ぜんじょう)です。

禅定とは、単なる瞑想ではなく、こころを統御し、真理に一点集中する修行のこと。

それは、唱題によって得られる一時的な安らぎとは違い、こころの根にまで働きかける深い修行です。

こころを統制できぬままでは、いかに経を唱えようとも、その先へ行くことはできません。

唱題を否定するのではなく、それを修行の入り口と見ることが大切なのです。

現代に求められる修行

現代は、誰もが読み書きできる時代です。

書店に行けば経典の翻訳や注釈が並び、インターネットでも仏典を容易に読むことができます。

それにも関わらず、「唱えるだけ」で満足してしまうのは、時代に逆行していると言わざるを得ません。

経典は、読むためにあります。

そして、読んだ後に実践するためにあります。

唱えることが信仰の証であるなら、理解し、修行することこそが智慧の証です。

まとめ

唱題は、こころを整え、仏への帰依を深めるための尊い行として、長く受け継がれてきました。

けれども、それだけでこころの問題が解決するわけではありません。

人のこころには、長い時間の中で積み重なってきた無数の障壁があります。

それは「業」とも言えますし、現代の言葉で言うなら「認知バイアス」でもよいでしょう。

いずれにせよ、それらを超えていくには、深いこころへの洞察が不可欠です。

お釈迦さまは、そのための道として「禅定」を示されました。

禅定とは、単なる瞑想ではなく、こころを制御し、真理に向けて一点に集中する修行です。

唱題が祈りの表層でこころを鎮めるものであるなら、禅定はその根底でこころを統御するものです。

経典の言葉を唱えることも尊い行いですが、そこに解説(げせつ)と実践が伴わなければ、真の道は開けません。

時代は変わり、誰もが文字を読み、経典の内容に触れられる時代になりました。

だからこそ、いま改めて問うべきです。

わたしたちは「唱題」をしているのか。

それとも「修行」をしているのか。

唱題は入口です。

しかし、その先にあるべきものは、修行なのです。