はじめに

人間はこうと決めつけるとなかなか離しきれない

少々伝わりにくい話かもしれませんが、上記の言わんとすることとは、いわゆる“思い込み”や“固定観念”と呼ばれる、人それぞれの考え方の癖のことです。

誰もが少なからず持っているものであり、しかも厄介なのは──本人がそれに気づかないことがほとんどだという点です。

年齢を重ねると、どうしても新しい考え方や価値観を受け入れる柔軟性が失われていきます。

たとえば、最近よく話題に上るLGBTなど性の多様性に関する話題もそうです。

無意識のうちに「こうあるべきだ」と思い込んでしまい、実は自分にも偏った見方があったことに、後からハッと気づかされることがあります。

そして、せっかく自分の思い込みに気づいたのなら、それを“気づきっぱなし”で終わらせてしまうのは、もったいない話です。

気づいたその瞬間こそが、固定観念を手放す絶好の機会なのです。

日々の生活の中で、少しずつでも「思い込みを外す練習」をしていきたいものです。

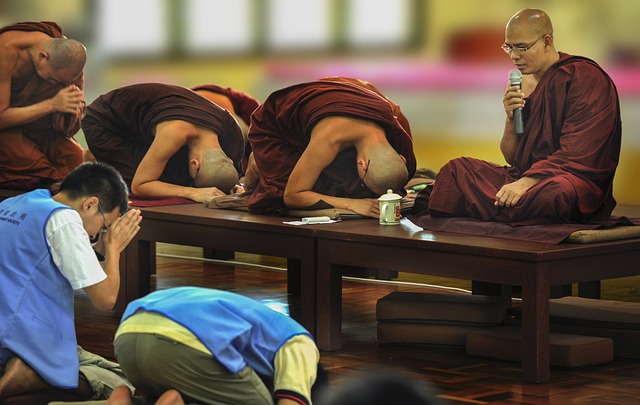

今回のお話しは、この固定観念や思い込みといった考え方と仏教との関係です。ただし、一般の方々にとっての仏教というわけではなくて、実際仏教を信仰の対象としている出家者を主な対象としています。

仏教を取り巻く状況

人は一度、固定観念に囚われてしまうと、そこから抜け出すことは容易ではありません。

今回のテーマに関わる“人の思考の癖”の中でも、これはとても根深い特徴です。

そして、この傾向は宗教観においてもまったく同じです。

現代における仏教との距離

多くの人々にとって、仏教と接する機会といえば──

荘厳なお寺の伽藍や庭園を観光すること、

あるいはお盆や命日に実家の仏壇に手を合わせることくらいでしょう。

こうした現状を見ると、私たちは仏教のこれまでのあり方を猛省すべき時代に生きていると痛感します。

とはいえ、それが大きく変わる兆しも見えません。くらいでしょう。まさしく仏教のこれまでのあり方を猛省すべき現代の状況ですが、もはや変わることもありません。

仏教の形骸化と信仰の衰退

仏教はすでに、その本来の姿をほとんど失ってしまいました。

経典の言葉やお題目、念仏だけが形式的に残され、

その根底にあった“生きた信仰”までも姿を消しつつあります。

人々の心の中での仏教のイメージも、今やすっかり風化し、

その存在はまるで崩れかけた仏教遺跡のようです。

かつて信仰に生きた人々も老いを迎え、その数は年々減少しています。

一方で、無宗教や無信仰、あるいは異なる思想に傾く人々が社会の大半を占めるようになりました。

こうした現実の中で、「宗教観の思い込み」を語っても、

もはや多くの人には響かないのかもしれません。

もう一度、「仏教の原点」へ

それでもなお、私は問いたいのです。

仏教とは本来、何を伝えようとしていたのか。

形に頼らず、信仰の源に立ち返ることはできないのか。

ここでは、いったん現代の混迷を離れ、

仏教の起源へと少しだけ立ち返り、

“こころ”の教えとしての仏教を今一度見直してみたいと思います。

原始仏教の姿 ― お釈迦さまの思想はどこにあったのか

仏教が、いまのように儀礼や形式の中に埋もれてしまうずっと以前。

その原点にあったのは、ただ一人の人間の深い気づきでした。

その人こそ、ゴータマ・シッダールタ、のちの釈尊(お釈迦さま)です。

お釈迦さまの時代にはサンガという集りがあって、出家者や在家者、境涯に応じて集まっていました。

「目覚めた人」としての仏陀

仏教の始まりを語るとき、まず大切なのは、

仏陀(ブッダ)とは「目覚めた人」を意味する言葉だということです。

つまり、仏教とは本来、宗教というよりも“目覚め”そのものを指していました。

お釈迦さまは何かを信じさせようとしたのではありません。

むしろ、「信じること」から一歩引いて、

人間の苦しみの原因を自らの内に見つめる道を説いたのです。

苦からの解放とは

釈尊の教えの中心にあるのは、「苦(ドゥッカ)」の理解です。

人はなぜ苦しむのか。

その根本をたどれば、外の世界にあるのではなく、

自分の**心の執着と無知(無明)**に行き着きます。

この“執着”こそが、現代で言う「固定観念」「思い込み」「条件づけられた心」なのです。

釈尊は2500年以上も前に、すでにこの人間の構造を見抜いていました。

だからこそ、原始仏教は心の観察と**気づき(サティ)**を何よりも重んじたのです。

仏教は信仰ではなく実践だった

初期の仏教は、今日のように仏や菩薩を拝むものではありませんでした。

礼拝も祈願も存在せず、あったのは瞑想と気づきの訓練だけです。

修行者たちは、森の中や樹の下に身を置き、

静かに呼吸を観察し、自分の心の動きをただ見つめました。

彼らが求めたのは「悟り」という特別な状態ではなく、

こころの真実に目覚めること──つまり、**現実をあるがままに観る力**でした。

仏教の衰退と“思考の固定化”

釈尊が亡くなった後、弟子たちは教えを守るために経典を作り、

やがて組織が生まれ、戒律が整い、

教えは形式へと変わっていきました。

それはある意味、避けられない流れでもあります。

けれど、形式を守ることが目的になったとき、

本来の「目覚めへの道」は静かに失われていったのです。

宗教が“形”に支配され、

人が“考え方の形”に支配される──

それはまさに、人の特性なのかもしれません。

以前の記事の中でも触れていますが、まず第一の変化は、対象が塔から仏像へと変化したことが挙げられます。

仏像に祈りだしたことは、日本に限った話しでもありませんが、

この変化をわたしは勝手に日本における第一次仏教変容期としています。

さらに、鎌倉時代になってから大きな変化がありました。

飢饉や天災などの世相を反映した教団が、いくつも誕生したのです。

各教団には、開設した宗祖・教祖が台頭し、庶民の信仰を集めていきます。

日本における仏教の黎明期ともいえる時代です。

これも、わたしは勝手に第二次仏教変容期としています。

当時の宗祖や教祖の教えが広まった背景には、浄土思想に代表されるような現世利益的な信仰がありました。

不安と混乱の時代に生きた人々にとって、それは束の間でも心を慰める救いの灯だったのです。

しかしその一方で、利益(りやく)を先行させた信仰は、いつしか釈尊本来の思想から遠く離れていく結果ともなりました。

この時代は、お釈迦さまの思想に教祖というフィルターを通した新たな仏教のかたちが、人々の間に広まっていった時代のはじまりとも言えるかもしれません。

次節では、仏教を別の角度から見てみます。

仏教の学問化

仏教を体系的に学ぶ動きとしては、玄奘(いわゆる三蔵法師)も関わった、五世紀初頭のナーランダ僧院が広く知られています。

お釈迦さまの思想には、「三法印」「空(色即是空)」「四聖諦」「十二因縁」「八正道」など、数多くの教えがあります。

しかし、このように思想にラベルを貼り、分類し、管理するようになると、いつしか「智慧」は学問の対象へと変わり、形だけの信仰を生み出してしまいます。

現代では、大学教育を受けた僧侶も多く、お釈迦さまの教えを文献的に理解する知力も教養も十分に備えています。

また、一般の人でも、インターネットで検索すれば、難解ながらその教えに触れることができます。

けれども──読んで理解できることと、真に感得することとは、まったく別の次元の話です。

それは智慧ではなく、単なる「知識」にすぎません。

このように、寺院や仏教系の学校では、お釈迦さまの思想を「正しい形」として定義し、文書化して伝承することが習わしとなっています。

しかし、まさにここに──気づかぬうちに形づくられる固定観念のはじまりがあります。

学んだ僧侶たちは、経典や注釈の「正解」に縛られ、その言葉の意味を超えて思索することが難しくなってしまいます。

その結果、文字によって思想を守ったつもりが、文字の意味に囚われるという矛盾を生み出してしまうのです。

それは、教義の呪縛であると同時に、「我(が)」の呪縛でもあります。

自らの我執を超えるための教えが、いつの間にか我を強める枷(かせ)となっている──そこに、現代仏教の深い課題があるのです。

お釈迦さまが伝えたかったこと

たとえば、十二因縁の法。

簡単に言えば、無明(むみょう)──つまり「真理を知らないこと」から生じる人の迷いと、そのこころの流れを説いたものです。

しかし、この十二の要素それぞれを言葉として理解しようとしても、その本質を感得することは永遠にできません。

十二因縁の法とは、理論でも心理学でもなく、実際に生きる人のこころに寄り添いながら、無始以来の因縁の糸を手繰り寄せていく中で初めて見えてくる観念なのです。

お釈迦さまは、その人のこころを一瞬にして見抜き、迷いの根を断ち切るように導かれたと伝えられています。

一方で、こうした教えを体系化し、辞書のように整理することには、別の弊害があります。

それは──「いつでも見直せる」という安心感です。

一見、効率的で便利なように思えますが、実はそこに修行の緊張感が失われるという落とし穴があります。

「声聞行(しょうもんぎょう)」──教えに耳を澄ませ、全身で傾聴するという行の本質は、読むことや調べることとはまったく異なります。

言葉の中に教えを閉じ込めてしまった瞬間、それはもう“生きた法”ではなくなるのです。

こうして、お釈迦さまの本来の教えからは次第に遠ざかり、

本来伝えたかった“心の目覚め”とは異なるものが、

後の世代へと形だけを残して受け継がれていきました。

やがて、知識だけが積み上がり、

ああ、そんな考え方もあったなあ

と、まるで過去の遺物のように扱われてしまう。

そこまでいってしまっては、もはや取り返しがつきません。

宗祖や開祖というフィルターを通して固定化された教え。

そして、システム化された言葉の意味。

この二つが重なり合って、

本来は**「思想を伝える器」であったはずの仏教そのものが、

いつしか「固定観念を生む仕組み」**へと変質してしまったのです。

これこそが、現代仏教が抱える最も深い問題であり、

お釈迦さまの思想が“宗教”というかたちを取ることで

徐々に病んでいった──その根幹にあるものなのです。

まとめ

文書や書物は、人に物事を伝えるうえでこの上なく便利な手段です。

近年では、インターネットの普及によって、さらに効率的な情報伝達の仕組みが整いました。

人は、思想や知恵を形として残すことを望みます。

ましてや、それが偉大な教えであればなおのこと、

「正確に」「わかりやすく」「永く」伝えようとするのは当然のことです。

しかし、その「形にする」という行為こそが、

やがて本質を遠ざけてしまう第一歩となるのです。

お釈迦さまの思想は、文学でも数学でもありません。

そこには、言葉では触れられない「気づき」の世界があります。

けれども、人はその見えない部分を見落とし、形あるものばかりを追い求めてしまいます。

宗祖・開祖の教えを受け継いできた組織もまた、

いつしか教えそのものよりも組織の存続を優先するようになりました。

こうして、変質した仏教が静かに、しかし確実に次の世代へと受け継がれていったのです。

お釈迦さまの時代、サンガには文書など存在しませんでした。

ただ「生き方」としての仏法が、そこにありました。

いまの五濁悪世にあっては、この現実もまた必然といえるのかもしれません。

たとえ変化しても、澱むことなく変化していかなければなりません。欲望にまみれて暴走している人々に、固執した鎌倉仏教のままでは誰も振り向いてはくれないでしょう。

また、根本をそのままにして、映えや音楽などの遊興を頼りに人々の気を引き、仏教へ導こうという苦肉の策も、刹那的で長い目で見れば自分たちの首を絞めるようなものです。

無宗教・無信仰化に走る一般の人々のこころが、内省から遠ざかっていることは、わたしも実感しています。日本における仏教が衰退していくのは避けられないことでしょう。これもまた必然というしかありません。

ただ、若くて思慮深い出家者たちには、お釈迦さまが何を後世に伝えたかったのか思い直してほしいのです。

今一度自らの修行の在り方を見直して、常に足元を見ながら修行にいそしんでいってほしいと思っています。