はじめに

三連休の最終日、いかがお過ごしでしょうか。少し気温が落ち着いてきたと思っていましたが、ここ福岡では豪雨の後から暑さが勢いを取り戻してきているようです。

うろこ雲に透き通った空気感、数年前にはまだあった秋の気配が、懐かしく感じられます。

今回は人の進化についてです。少し大上段に振りかぶってみました。今回のテーマである人類の進化は、アセンションなどというニューエイジ界隈の壮大な概念ではありません。もっと地味で地道なお話しであることを断っておきます。

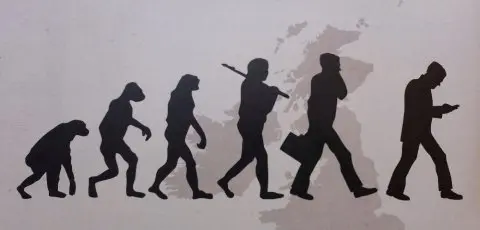

さて、みなさんは進化論をご存じでしょうか?

whikipediaから引用すると、「生物は不変のものではなく長期間かけて次第に変化してきた」という学説に基づく理論群を指しているようです。わたしも詳しいことは知りませんが、わたしたちは、突然、現在の「ヒト」となったのではないことを様々な側面から証明しようとしたものだと解釈しています。

今回の人の進化について、最低限、進化の意味について誤謬があってはいけないと思っています。一般的に進化という言葉の中には、進歩、発展等のポジティブな観念がどうしても入って来てしまっています。

このブログでは、あくまで進化とは純粋に変化を意味することであること。わたしたちは、変化を根源とした生き物であることを、これからこの記事を読み進めるに当たって念頭に入れておいてください。

進化論のおさらい

わたしより詳しい方には退屈かもしれませんが、自分の情報を確認する意味からも、おさらいをしておきたいと思います。

人が、霊長類を総体として、ざっくりとサルからヒトへの過程を歩んできたことは、科学番組などで目にされている方も多いことだと思います。

さらにさかのぼれば、微生物や不思議な形のした生き物、水生動物等が祖先かもしれませんが、そこまで資料自体が存在していない以上、サルみたいな人間から始めた方が現実的でしょう。

進化論については、様々な学説があって、それぞれ賛否両論、どれが正しいかはわかりません。また、どれが正しくとも、これまで発掘されてきたヒト型の骨からすれば、人が変化してきたことには間違いなさそうです。

進化が変化であるならば、変化の中には功罪があります。良い変化ばかりではありません。時代時代に適応した変化が、生き残るために必要な条件だったとは、かの有名なダーウィンの主張のようです。このあたりから、先にお断りしていた進化に対して、進歩や発展といったポジティブな概念が付与されてきました。

わたしたち現代人は、日々変化しています。それは、外見ではわかりません。老人の衰えと、赤ん坊の成長を除けば、互いを見合っても、小さな変化はあるでしょうが、昨日も明日も目に見えて大きな変化を感じ取ることはありません。

例えば、突然背中から羽みたいものが生えてきて、だんだんと空を飛べるようには決してならないのです。

むしろ、産業革命からこっち、便利さを求め、人の営みを機械やAI等、外へと任せていくことに懸命になっている人類をみると、むしろ悪い変化へと陥っているのではないかと思えてしまいます。

精神上のさらなる進化

このブログでは、人の内面に焦点を当てています。わたしは、人の進化は何もカラダや外見だけではないと考えています。サルに近いヒトの中から、集団社会の概念が出てきて、これまで、その社会を維持するため倫理観等付随する知性的な能力を備えてきました。これも進化であって、人の変化の中心だと言えます。

先だっての記事で人の一線について書きました。

わたしは、人の一線を知り、煩悩を滅徐していくことが次なる人の進化ではないかと考えています。

煩悩という言葉の消費

人は生まれると同時に死が確定します。これは、万人が必ず持っている縁です。人は生まれなければ、死ぬことはありません。ここに死という特異点があります。

社会的に見て、どんなに恵まれた家庭、恵まれた人生を送ったとしても、生老病死、愛別離苦からは離れられません。一旦生まれてしまえば、死から免れることはできません。人は、常に死王の支配下にあるのです。

しかし、生まれる前のわたしたちは人に生まれることを熱望しています。どこか知らない時と場所において、人に生まれることを率先して望んでいることをわたしは経験的に知っています(一部の聖者を除きます)。しかも、その望みは大抵叶えられることはありません。人に生まるるは稀(まれ)なのです。

最初に示したように、人は変化を根源とした生き物です。人に起こるであろう次なる進化は、これまで同様、精神的な内面の変化だとわたしは確信しています。

一方で、この変化はとても分かり難い、認知し難いものです。今日も明日も生きるために働き、子を育て、親の介護に忙殺され、あるいは嗜好を楽しんでいれば、なかなか気付くことはできません。

自分を振り返るチャンスは、とても少ないと言わざるを得ません。たとえ、自己研磨の機会を得ることができたとしても、煩悩の滅徐こそが次の進化などと考えることはないでしょう。

煩悩を滅除することは生まれいずる縁を閉じることです。以後、永遠に死王に見(まみ)えることはありません(仏説:スッタニパータより)。

一方で、残念なことに、煩悩は使い古された言葉として嘲笑の的にすらなってしまい、人の次なる進化を遠ざけてしまっている現状にあります。

まとめ

紀元前において、これから知性や道具を駆使して欲望を爆発させはじめようとしていた人類に、煩悩の滅徐をはじめとしたこころへの回帰を唱えられたのはお釈迦さまです。

いつしか、お釈迦さまの思想は仏教という宗教の枠に閉じ込められ現在に至っています。そうして、煩悩という言葉自体、宗教から出たり入ったりしながら消費され使い古されてきました。

人類の進化、すなわち変化は、各個人が自分自身で作り出すものです。自分の知らないところで、勝手に積みあがっていくものではありません。二度と死にたくなければ、自分が変化していく他ないのです。

価値観をはじめ情報に溢れた社会では、目に見えるものでさえ見えなくなってしまっています。不思議なことに、自分自身が一番身近で大切な存在でありながら、率先して変化し、その変化を感じ取ろうとはしません。

人類の未来を考えるならば、お釈迦さまの思想こそが、次なる人類の進化のためのヒントです。改めて、宗教の枠を超え煩悩滅徐の意味を再考すべきだとわたしは思っています。