はじめに

今回は直近最後の記事とあって、少々長くなってしまいました。無我については、以前の記事内でも触れています。

この記事内では、無常観から無我へと導く試みをしています。無常を突き詰めていくと、自分ですら無常であることに気が付きます。何のことはない、我も変化しているのです。

結論から言えば、「無我」とは、私たちが今この瞬間にあるそのままの状態を指しています。

決して、修行の末に到達するような特別な境地ではありません。

「人には“我”と呼べる確かな存在があるはずだ」という前提こそ、実は誤謬の始まりです。

多くの人は“有我”の立場から物事を捉え、その矛盾を埋めるために“無我”を理解しようと苦心しています。

しかし、私はそれこそが「屋上屋を架す」ような思考の迷路ではないかと感じています。

これから述べることは、私自身の体験と感得をもとにした考察です。

一般的な解釈とは異なる部分もあるかもしれませんが、どうか一つの視点として受け取っていただければと思います。

我を追う理由

なぜ人は「我」について考えるのでしょうか。

おそらく、「我」を明らかにできれば、人の行動原理や生きる意味も理解できるのではないか――そう思うからです。

しかし、お釈迦さまの教えはもっと実践的でした。

「どんな思想を持とうとも、どんな信条で生きようとも、人に迷惑をかけず、楽に生きられるならそれでよい」

それが仏法の根本だと、私は捉えています。

ところが現実には、楽に生きることは容易ではありません。

生老病死、欲望、執着、人間関係――人は苦しみの中でもがきながら、しばしば自らを壊してしまいます。

無我とは何か

無我とは、「無我(anattā)」という言葉は、先だっての縁-enの記事内でも触れた『サンユッタ・ニカーヤ』などの初期仏典にも繰り返し登場します。

直訳すれば「わたしが無い」という意味ですが、そう聞くと、多くの人は矛盾を感じるでしょう。

「わたしが無ければ、生活もできないではないか」と。

しかし、この「無我」は存在の否定ではなく、固定された“わたし”という観念の不在を指しています。

昭和の頃、「無我の境地」という言葉が流行しましたが、その多くは「無心」と混同されていたように思います。

ここで、より分かりやすくするために「非我(ひが)」という語にも触れておきましょう。

直には漢字変換できない非我は、一般には全くといっていいほど浸透していない言葉です。しかし、分かり易い点で言えば、無我も非我に軍配が挙がると思われます。

非我 ― 「わたしではない」もの

無我も非我も、もとは同じパーリ語 anattā(アナッター) から来ています。

形容詞的に使えば「無我」、名詞的に使えば「非我」となります。

古い漢訳仏典では「非我」が主流でしたが、仏教が北伝するにつれて「無我」が広まりました。

「非我」は直訳すれば「わたしではない」。論理的にはこちらの方が分かりやすいかもしれません。

たとえば、「執着に囚われて苦しんでいるわたし」は「本当のわたし」ではありません。

だからそれは「非我」なのです。

仏教では、人を構成する要素として「五蘊(ごうん)」が説かれます。

それらに執着する段階――「五取蘊(ごしゅうん)」――にあるわたしは、わたしではない。

すなわち、非我なのです。このように、漢訳上無我から一字変わっただけの非我は、がぜん分かり易くなります。

ところで、このまま続けてしまうと、ああでもない、こうでもないと解釈に伴う試行錯誤を引き起こしていまいそうです。論理は、人を夢中にさせる毒牙です。陥ればなかなか抜け出すことができません。以下の記事でも書いています。

では、論理的な解釈から少し離れて、無我という概念をわたしの感得した観点から考えてみます。

無我を感得する ― 編み物の譬え

ここからは、私の感得に基づく「無我」の説明をしてみます。

わかりやすくするために、妻の趣味である編み物を譬えとして用いましょう。

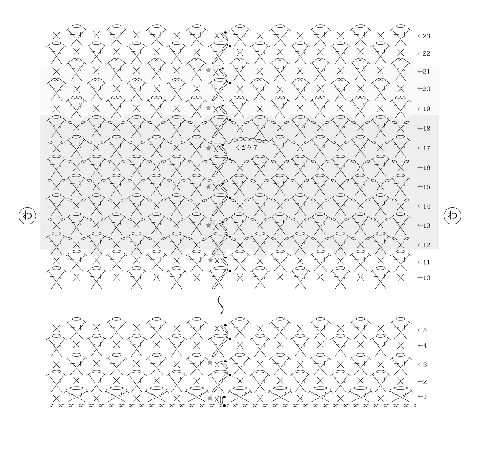

| 編み物の内容 | わたしが形成される要素 |

|---|---|

| 編み手 | (不明/自然の働き) |

| 編み図 | 前世までのわたし(設計図) |

| 糸 | 縁(えにし) |

| 編まれたもの | 現世のわたし |

糸(=縁)が編み手によって紡がれ、編み図(=前世の設計図)に従って、いまの「わたし」が形づくられていきます。

この編み図は時代を超えて継承されるもので、誰もが自分固有のものを持っています。

歪んだ編み図であれば、今世でさまざまな困難が訪れるでしょう。

しかし、編み図は書き換えられます。

それを更新していくのは、**いま生きている「わたしのこころ」**なのです。

糸が尽きる――つまり縁が尽きるとき、生は終わりを迎えます。

死後、その編み図(結果)は次の生へと引き継がれ、新しい糸(縁)で再び編まれていきます。

この循環こそが、転生です。

この譬えから見えてくるのは、「わたし(我)」が決して固定された存在ではなく、

縁によって常に変化し、紡がれ続けているということです。

無心と幸せの関係

さて、皆さんは日常の中で、どれほど「わたし」を意識しているでしょうか。

私自身、長年原因不明のめまいに悩まされ、今ではほとんど引きこもりの生活をしています。

人と関わらない時間が増えるほど、「わたし」を意識する瞬間が少なくなり、

一日の多くを「無心」に近い状態で過ごしています。

皮肉なことに、そうした時間ほど穏やかで、心が軽くなるのです。

おそらく、社会生活を送る方々も、一日の中で“わたしを意識しない時間”をふと感じることがあるでしょう。

その時間の多さこそが、幸せの度合いに関わっているように思います。

減我 ― “小さな自分”への道

無我や非我は、決して滅私ではありません。

むしろ「減我」――自分を大きくしている余分なもの(煩悩)を少しずつ減らしていく姿勢です。

煩悩がなくなるほど、我に引っかかるものが少なくなり、

この世で自分が「仮の我」を得ていることに気づくようになります。

我の実相は、どれほど優れた学者でも論理的に結論づけることはできません。

ただ、自らの煩悩を除く努力――その体験の中でしか理解できないのです。

修行が深まるほど、次第にお釈迦さまの言葉が胸に沁みてきます。

犀の角のごとくひとり歩め

まとめ

無我とは、悟りの果てに得る境地ではなく、

いまここに生きる「わたしたちの在り方」そのものです。

縁に導かれ、変化し続けながら、

不要な我を手放し、静かに生きる。

その歩みの先に、ほんとうの安らぎがあるのかもしれません。